Storia Gragnanese - seconda sezione

UNA SUORA IN CONVENTO A GRAGNANO CON LE STIMMATE "IN ODORE DI SANTITA'" di N.Ruocco (04/07/2010)

Leggendo con viva attenzione il testo di Francesco Saverio Liguori "Cenni storico-critici della Città di Gragnano e luoghi convicini", anno 1863, mi sono imbattuto in un aneddoto alquanto singolare e interessante. Nel cap. XIII "Delle Chiese", a pag. 94 si legge: "E' fama che suor Angela Canario ebbe perforate le mani per merito della sua virtù, e si morì poscia in odore di santità". Si trattava di una suora vissuta a Gragnano prima nel convento di S.Angelo al Trivione, poi spostata al Monastero di San Nicola de' Miri, presumibilmente nel decennio tra 1680 e il 1690. Per attestare la veridicità di tale notizia ho provato a ricercare qualche altra fonte documentale che menzionasse questa circostanza. Un accenno esplicito l'ho rinvenuto in Giuseppe Pansa "Historia della Repubblica di Amalfi", anno 1724, pag.141: ivi si legge "Al Monistero di donne monache [...] oggi trasferito in S. Nicolò di Bari, in casale Li Miri, oggi con gran decoro di vita esemplare vi dimorano 40 monache e novizie, e fra queste menò vita di gran virtù, ad esempio Angiola Canario, che dal Taumaturgo di Bari fu arricchita di reliquia celeste la sua mano, che restò perforata senza lesione alcuna, e morì in opinione di santità". Due fonti storiche autorevoli confermano dunque l'esistenza di quest'aneddoto. Una suora della quale si sa soltanto il nome e non la provenienza, ma che certamente doveva essere stata venerata per le sue stimmate alle mani oltre che nel solo Monastero, certamente anche nel territorio cittadino di Gragnano. Forse sarà stata questa una delle regioni per cui il Monastero si narra fosse tra i più ricchi e facoltosi di tutta la città, come testimonia Alfonso Liguori nel suo "Gragnano memorie archeologiche e storiche", anno 1955, nel quale, a pag. 213 scrive: "Suo Angiola arricchì il monastero di preziosissime reliquie di santi. Il monastero possedeva molti beni e le sue rendite ascendevano, nel 1756, a ducati 2739 annui". Un aneddoto quello di suor Angiola che dunque si intreccia non poco con le vicende del Monastero dedicato alla Santissima Trinità sito in località San Nicola de Miri e la stessa nobile famiglia De Miro, in particolar modo Angelo de Miro, che fu segretario dell'Imperatore di Costantinopoli; una carica straordinaria per un nobile nativo di Gragnano. Rimandiamo però questo argomento a successiva analisi. (N. Ruocco)

LE "CIREGE", PANNI e NOBILI DI GRAGNANO NELLA PRIMA META' DEL '700 di N.Ruocco (29/06/2010)

Per la prima volta in assoluto rinvengo in un testo antico una citazione di Gragnano non per il suo rinomato vino e le sue produzioni di pasta, nè per la bontà del clima o fertilità del territorio. In questa circostanza, come dimostra il breve passaggio del libro riportato a lato, la città di Gragnano è menzionata per le cirege e i panni chiamati dal suo nome. Si legge: "Questa, benchè piccola città, famosa per le cirege, che in molta copia e eccellenza produce tra gli altri frutti il suo territorio, ch’è nell'amenissima costiera di Amalfi; oltre a' panni chiamati dal suo nome, che in non piccola quantità vi si fanno, ha le seguenti famiglie nobili. Afflitti, Amati, Baroni, Concilj, Comparati, Giuliani, Golani, Marchesi, Marini, Medici, Di Miro, di Rimini, Sicardi e altri. Gli Auria e li Domini marini furono della medesima città e son oggi estinti". Questo passaggio è tratto da A. Summonte "Historia della città e del Regno di Napoli", Napoli, 1750, pag. 54. Siamo davanti ad uno straordinario documento mai citato dalla storiografia locale, e come detto, concreta testimonianza del già grande rilievo nella prima metà del '700 della produzione della famosa ciliegia di Gragnano, produzione che certamente doveva avvenire nel borgo di Castello e in altre aree collinari tra Sigliano e San Nicola dei Miri. Con riguardo ai "panni" certamente l'autore si riferiva ai pellami e tessuti che sappiamo venivano prodotti nella zona della Conceria, attuale Piazza Aubry; e la frase "che in non piccola quantità vi si fanno" fa pensare che quella del tessile era una delle principali attività gragnanesi nel XVIII secolo, assieme alla molitoria, la prima pastificazione e l'agricoltura. Con riguardo infine al mero elenco di famiglie nobili gragnanesi, possiamo soltanto rilevare la presenza della famiglia Di Miro, famosa sul territorio e famiglia dalla quale prese il nome l'attuale località di San Nicola dei Miri. Citiamo ancora i Marini, i Comparati, i Sicardi, già ritrovati in altre fonti testimoniali. Gragnano dunque non patria indiscussa della Pasta, del vino, ma fa un pò emozione sapere che già nel 1700 eravamo famosi anche per le nostre ciliegie, e i tessuti, tra le altre cose. Orgoglio ed emozione. (N. Ruocco)

I PORTATORI DELLA MADONNA DEL CARMINE di N. Ruocco (05/06/2010)

La festa della Madonna del Carmine, che cade annualmente nella seconda metà del mese di luglio, è in assoluto la festività religiosa ma anche civile, tra le più sentite per i Gragnanesi e per la stessa città di Gragnano. Una serie di antichissime tradizioni, vetuste usanze e un'attesa quasi ansiosa, caratterizzano ogni anno tali festeggiamenti. Tra le più particolari e antiche tradizioni è sicuramente quella legata ai portatori della Madonna. I portatori sono le persone che annualmente per devozione innata nella Madonna si fanno "carico" di trasportarla a mano e sulle spalle nella sua uscita dalla cappella sino all'esterno della Chiesa per sistemarla poi sul carro processionale, e viceversa risalirla dal carro verso il suo ritorno nella Chiesa. Il tutto facendo attenzione ai ripidi gradini della Chiesa del Carmine, e a non far cadere i preziosi grappoli della prima uva della stagione, posti sulle mani dell'Arcangelo Gabriele e della stessa Madonna, anche questa antica usanza. Un momento dunque per chi lo assiste di una emozione unica; emozione e trepidazione interotta soltanto da qualche "Viva Maria" seguito dagli applausi. La vicenda dei portatori ha anche dei rilievi storici. Nell'800 sicuramente si facevano cura di trasportare la Madonna del Carmine (allora avveniva a spalla per l'intera città, usanza rimasta fino agli anni '40 come dimostra la foto a lato) le maestranze dei Pastifici cittadini, ma nei primi anni del '900, si diffuse l'usanza che alcuni contadini scesi dalla vicina Pimonte si facevano carico di questa tradizione. Racconti di anziani narrano infatti che non poche furono le liti nella Piazza Conceria tra maestranze Gragnanesi e contadini Pimontesi su chi di essi doveva adempire al compito. Non mancò di certo qualche zuffa. Oggi l'antica tradizione è egualmente sentita e costantemente un gruppo nutrito di portatori di Gragnano raccoglie sulle proprie spalle la Madonna del Carmine, con la stessa emozione di cento anni fa. (N. Ruocco)

GRAGNANO DAL.. PANSA DEL 1724 di N.Ruocco (25/06/2010)

"Gragnano Città, per il sito d'un perfettissimo clima; è molto amena, fresca nell'estate, e dilettevole nell'inverno, abbondante di fresche acque, e fertile di saporite frutte, per cui si assaggiano delicati vini, e giovevoli molto al nostro corpo, al che riguardando il Monsignor Molinari ebbe a dire ne' suoi scherzi poetici: Vivere vis sanus, Graniani pocula bibe.

Suggestive parole di apertura sul capitolo dedicato alla città di Gragnano tratte da Giuseppe Pansa "Istoria della Antica Repubblica di Amalfi e di tutte le cose appartenenti alla medesima" Tomo II, pag. 140, Napoli, 1724. (N. Ruocco)

SI "CORRUPPE" E.. SI CHIAMO' GRAGNANO di N.Ruocco (26/06/2010)

"Sott'a na gran Montagna de la Costa,

da la bontà de Napole, è no Monte,

che ppoco da Sorriento se descosta,

e la Torre, co Buosco le sta nfronte,

bello, che ppare proprio fatto apposta

pe Marchese, pe Pprincepe e ppe Cuonte,

ditto, de la Grammegna, Grammegnano,

pò se corruppe, e se chiammaie Gragnano"

Suggestivo passaggio, di un poemetto settecentesco, sull'etimo della parola Gragnano e sulla bontà del territorio, tratto dal testo in sonetti allegorici di Niccolò Lombardi "Ciucceide. La Reggia de li ciuccio conzarvata", 1783, pag. 12.

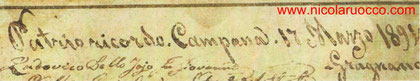

LA STORICA CAMPANA DEL CORPUS DOMINI di N.Ruocco (25/05/2010)

La Chiesa del Corpus Domini, edificata tra il 1555 e il 1571, è da sempre considerata la chiesa madre di Gragnano. Ricca di numerose opere d'arte di pregevole valore artistico (tele di Pompeo Landolfo, Marco Pino, Giacinto Diano, ecc.) e insistente nella centralissima Piazza Aubry Augusto, l'antica Piazza Conceria, è da pochi conosciuta invece per un aneddoto relativo alla sua campana. La campana di bronzo in origine sappiamo essere stata realizzata attraverso le donazioni delle maestranze cittadine e realizzata persumibilmente nel 1604 così come l'incisione su di essa lascia intendere "Verbum caro factum est et habitavit in nobis - Opus Innocenti Iordani Neapolis Anno Domini 1604". Successivamente forse prima trafugata da ignoti e poi saccheggiata dalle truppe francesi del Gen. Championnet nel 1799, fu oggetto di restauro verso la fine del 1800. E precisamente il 17 marzo 1891, come dimostra la rarissima foto a lato, fu issata per essere riposizionata nella torre campanaria della chiesa. In quella circostanza si narra che la campana d'un tratto cadde per la rottura di una fune e miracolo volle che nessuna delle centinaia di persone che in quel momento assistevano all'evento, fosse colpita. Si urlò imemdiatamente al miracolo. La rara foto in questione fu scattata quel giorno dal sig. Ludovico Dello Jojo dal balcone dell'omonimo palazzo sito in piazza Conceria. Raro accadimento poco trattato nella storiografia locale. (N. Ruocco)

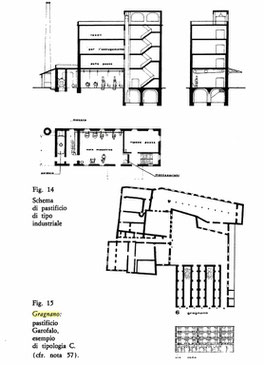

PIANTA DEL PASTIFICIO "ALFONSO GAROFALO" E LA "BRAIBANTI" di N.Ruocco (26/06/2010)

Pianta del Pastificio "A. Garofalo" sito in Via Roma, all'apice del suo sviluppo. Da notare sul retro del fabbricato la ciminiera in muratura, unica presente oggi a Gragnano, alta più di 30metri. Il Pastificio Garofalo rappresentava nei primi anni del 1900 il massimo dell'industrializzazione Gragnanese. Si possono osservare sulla pianta le sale per l'asciugamento della pasta, la sala macchine con le nuove Braibanti e gramole meccaniche, la sala per la caldaia e aree annesse per le materie prime e il carico e scarico merci. Documento tratto da AA.VV. "Manifatture in Campania: dalla produzione artigiana alla grande industria", Napoli, 1983, pag. 186. In basso si può osservare una foto delle macchine Braibanti per un nuovo sistema di trafilatura della pasta. Anch'esse naturalmente furono acquistate ad inizio secolo e poi impiegate in diversi pastifici gragnanesi, riducendo sensibilmente il tempo della lavorazione, ma anche la manodopera. E' rimasto infatti nei nostri ricordi un detto "Vennet 'a braibanti, e 'nguaiaj a tutt quant!" (N. Ruocco)